Nefertari:

Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande

sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194

a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle

delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto

Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente

arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",

che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo

ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a

numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,

Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura

dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da

manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono

imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel

tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata

vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella

seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per

rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.

Nefertari:

Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande

sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194

a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle

delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto

Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente

arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",

che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo

ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a

numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,

Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura

dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da

manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono

imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel

tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata

vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella

seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per

rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.

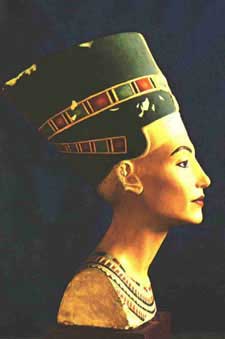

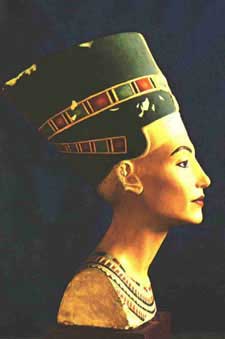

Nefertiti: Nome dal significato egizio di "la

bella che è arrivata", identifica la regina egiziana (XIV secolo a.C.), sposa di

Amenophis IV (Akhenaton, 1364-1347 a.C., v.). Non si limitò ad interpretare il ruolo di

grande sposa reale, poiché il faraone l’aveva coinvolta nella gestione del potere, e

la sua influenza sulla guida politica del regno fu notevolissima. Per questo motivo ella

appare rappresentata con la corona doppia, simbolo del potere faraonico. Dotata di

straordinaria bellezza, è stata ritratta mentre distribuisce doni ai sudditi dal balcone

del palazzo, oppure alla guida del suo carro, nonché nell’atto di colpire con una

mazza il nemico, tutte simbologie di norma riservate al solo sovrano. Nelle lapidi

confinarie N. viene descritta come "dama piena di grazia", e "dotata

di tutte le virtù". Fu tanto oggetto di adorazione popolare da essere stata

talvolta raffigurata come una dea. È famosa per alcune belle opere di scultura che la

raffigurano, e per dei rilievi di epoca amarniana, in cui appare accanto allo sposo, ma

soprattutto per due busti, esposti nel Museo del Cairo ed in quello di Berlino Molto noto

il secondo busto che la raffigura, rinvenuto tra altre numerose sculture, ed ancora

incompiuto, in Akhetaton, nel laboratorio di Thutmosi: ha sul capo l’alto copricapo

blu riservato alla sovrana. È ancora priva dell’occhio sinistro, forse a causa

dell’abbandono frettoloso della città alla morte del faraone. La tomba di N. non è

stata ancora ritrovata..

Nefertiti: Nome dal significato egizio di "la

bella che è arrivata", identifica la regina egiziana (XIV secolo a.C.), sposa di

Amenophis IV (Akhenaton, 1364-1347 a.C., v.). Non si limitò ad interpretare il ruolo di

grande sposa reale, poiché il faraone l’aveva coinvolta nella gestione del potere, e

la sua influenza sulla guida politica del regno fu notevolissima. Per questo motivo ella

appare rappresentata con la corona doppia, simbolo del potere faraonico. Dotata di

straordinaria bellezza, è stata ritratta mentre distribuisce doni ai sudditi dal balcone

del palazzo, oppure alla guida del suo carro, nonché nell’atto di colpire con una

mazza il nemico, tutte simbologie di norma riservate al solo sovrano. Nelle lapidi

confinarie N. viene descritta come "dama piena di grazia", e "dotata

di tutte le virtù". Fu tanto oggetto di adorazione popolare da essere stata

talvolta raffigurata come una dea. È famosa per alcune belle opere di scultura che la

raffigurano, e per dei rilievi di epoca amarniana, in cui appare accanto allo sposo, ma

soprattutto per due busti, esposti nel Museo del Cairo ed in quello di Berlino Molto noto

il secondo busto che la raffigura, rinvenuto tra altre numerose sculture, ed ancora

incompiuto, in Akhetaton, nel laboratorio di Thutmosi: ha sul capo l’alto copricapo

blu riservato alla sovrana. È ancora priva dell’occhio sinistro, forse a causa

dell’abbandono frettoloso della città alla morte del faraone. La tomba di N. non è

stata ancora ritrovata..

Nefertum: Antica

divinità della regione menfita, è il giovane Tum, la personificazione del vecchio

Atum ritornato in vita ringiovanito. Quest'angioletto dell'aurora è seduto su un

fiore di loto, che simboleggia la padronanza sui quattro elementi: il fiore affonda le

radici nella melma del fondale, attraversa l'acqua e sboccia all'aria, sotto l'azione del

fuoco solare. Fu incorporato nella triade dell'antica capitale come figlio di Ptah

e di Sekhmet. Incarna l'eterna giovinezza; è la sostanza vitale, il loto che

nasconde il segreto. Nefer esprime anche uno stato di compiutezza, che da

all'essere la propria potenza generatrice. Nella lingua geroglifica il loto segna l'apogeo

della vita. Nella leggenda di Osiride la corolla del loto serve da scrigno all'Ujat,

l'occhio di Horus (v.), che Seth aveva gettato nelle onde melmose. "Io

sono quel puro loto che esce portando il Luminoso, quello che è attaccato al naso di Ra.

Sono sceso a cercarlo per Horus. Io sono il puro che esce dalla vegetazione

palustre".

Neferty: Autore di una delle più importanti profezie dell’antica letteratura

egiziana (XX secolo a.C.). Sacerdote di Eliopoli, N. visse durante il regno di Ammenemes I

(ca. 1990-1928 a.C.), fondatore della XII Dinastia. La sua profezia, che ha chiari intenti

di esaltazione dinastica, fu scritta per glorificare il sovrano, che avrebbe riportato

l’Egitto al suo antico splendore. Ambientata all’epoca del re Snofru (ca.

2350-2326 a.C.), fondatore della IV Dinastia (ca. 2350-2190 a.C.), predice eventi di un

lontano futuro, peraltro già accaduti nella realtà. Il testo ci è pervenuto completo,

in un papiro ora conservato all’Ermitage di San Pietroburgo.

Nefti: Antica dea sposa

di Seth, madre di Anubi, sorella di Osiride e di Iside, porta

un'acconciatura che la rende inconfondibile: un cesto, che si legge NEB (il Signore), e la

pianta rettangolare del tempio, HET. I due segni uniti si leggono NEB-HET, traducibile in La

Signora del Tempio. È onnipresente nel mito di Osiride, dove si schiera contro suo marito omicida per mettersi al servizio di Iside. Iside rivivifica, e N. stabilizza. Iside corrisponde all'evoluzione, al visibile, N. all'involuzione, all'invisibile. Iside è la sposa di Osiride, N. ne è l'amante. Osiride esiste solo grazie all'azione congiunta delle sue due sorelle, che gli danno modo di manifestare la sua matura divina. La sposa di Seth (l'asciutto, il mattone), N. edifica il tempio con i mattoni, e veglia sulla sua integrità. Può essere paragonata alla forza coagulante alchemica. "Ho concepito

in Iside, ho creato in Nefti. Iside ha cancellato le mie debolezze, e Nefti ha fatto

svanire le mie incertezze".

Negromanzia:

Termine derivato dal greco necroz (morto) e manteia (divinazione), detto anche Necromanzia. Pratica magica

consistente nell'evocazione dello spirito dei defunti allo scopo di consultarli sul futuro

oppure su fatti occulti. Era già ampiamente in uso presso i babilonesi (Epopea di

Gilmanes), gli Ebrei (I Samuele 28, 7-20), i Greci (Odissea 11,

90) ed i romani, la N. sopravvisse ancora nell'Africa equatoriale, nelle Antille e

nel Tibet, oltre che nel moderno spiritismo (v.).

Neith: Antica dea di

Sais, nel delta del Nilo, appare oggi una delle divinità principali del pantheon

egiziano. Il suo nome è traducibile in La Madre del Sole. Androgina, i testi sacri

rivelano che illuminando il proprio sguardo e generando la luce, diede forma agli dei

formulando il loro nome, ossia fissò la loro identità. Creato ed organizzato il

mondo divino, N. si trasformò in pesce e divenne la grande nuotatrice. N. è la vergine guerriera che i Greci chiamarono Atena, armata di un arco le cui frecce respingono le forze del male. È anche patrona di chi tesse il lino, incrociando i fili delle energie. Sempre antropomorfa, è acconciata con la corona rossa settentrionale, ed ha come pianta sacra l'acacia. Secondo il libro dei morti, N. è l'espressione del mistero ultimo della creazione, come testimonia l'iscrizione incisa sul suo tempio di Sais: "Io

sono ciò che è, ciò che sarà, ciò che è stato, ed il mio velo mai nessun mortale ha

sollevato. Il frutto che ho partorito è il Sole".

Nekhbet: Divinità egiziana, di epoca predinastica, protettrice nonché simbolo

dell’Alto Egitto, rappresentata nelle sembianze di avvoltoio. Essendo considerata

protettrice del faraone, il quale la portava sulla fronte del diadema o del classico

copricapo reale, specie sul nemes, accostata alla divinità serpente cobra, Uadjet

(v.).

Neoconfucianesimo: Dottrina filosofica e religiosa fondata da Chu Hsi o Chu Tzu

(1130-1200), soprannominato il San Tommaso d’Aquino (v.) della Cina. Secondo il

Bouquet (Breve storia delle religioni, Ediz. Mondadori, 1952), la sua "è

la più sottile mente metafisica che La Cina abbia mai avuto". Tale dottrina si

sviluppò attraverso tre diverse scuole: 1) Scuola della ragione (920-1279); 2) Scuola

della mente (1338-1644); 3) Scuola della Legge morale (644-1911): Il fulcro intorno al

quale ruota il N. è la dottrina del Grande Ultimo, generatore di Yang (v.), il

principio maschile ed attivo, allorché è nella massima attività, e di Yin (v.),

il principio femminile e passivo, nella stasi assoluta. Tale eterno alternarsi di Yang e

di Yin, genera l’Universo materiale, attraverso i cinque elementi agenti: Acqua,

Fuoco, Legno, Metallo e Terra.

Neocori: Termine

derivato dal greco newcoroz, spazzare, che originariamente,

nell’antica Grecia, designava le persone addette alla pulizia ed alla custodia di un

tempio. In seguito vennero così chiamati i funzionari preposti alla sua cura, con

mansioni sempre più ampie. In genere la carica era di durata annuale. Il titolo di N. era

anche assegnato onorificamente a città devote ad una determinata divinità e, in età

romana, a città che si erano distinte nel culto imperiale.

Neofita: Denominazione

attribuita al neo Apprendista Libero Muratore.

Neoguelfismo: Corrente

di pensiero politico del Risorgimento italiano, che sosteneva come l’unità ed il

rinnovamento nazionali dovessero essere ottenuti con il consenso e per iniziativa della

Chiesa cattolica. A tale conclusione i seguaci del N. giungevano sviluppando il concetto

romantico di cattolicesimo come religione nazionale del paese, e da un’impostazione

storiografica, anch’essa di origine romantica, che vedeva nel Medioevo il momento

formativo della nazione italiana, e nel papato il difensore della sua indipendenza. Le

idee neoguelfe ebbero vasta presa su strati borghesi moderati della società italiana,

sensibili al problema nazionale ma timorosi di sviluppi rivoluzionari, e pronti a vedere

nella Chiesa una garanzia di moderatismo. Trovarono espressione politica nei saggi di

Gioberti su Il primato civile e morale degli Italiani (1841) e Le speranze

d’Italia (1844), con il loro programma di un’unione federale di stati

italiani presieduti dal Papa. L’avvento al trono pontificio di Pio IX rappresentò il

momento di maggior espansione del N., che fu però travolto dai successivi avvenimenti del

1848, che dimostrarono la concreta labilità dei suoi fondamenti, e spinsero i liberali

moderati a fondare le proprie residue speranze solo sulla monarchia sabauda.

Neopitagorismo: Indirizzo

filosofico sorto in Alessandria verso la fine del II secolo a.C. Il movimento tentò di

ridare significato speculativo alla dottrina pitagorica, che sopravviveva ormai solo come

dottrina etico-religiosa, confusa con l'orfismo. Il N. ci ha lasciato un'ampia letteratura

apocrifa, tra cui le Lettere ed i Versi aurei attribuiti allo stesso

Pitagora, e scritti in pseudo-dorico. Appartiene a questa corrente la famosa Vita di

Apollonio di Tiana (III secolo) che cerca di ridare attualità alla filosofia

pitagorica contro l'imperante N.

Neoplatonismo: Indirizzo

filosofico fatto risalire alla scuola di Alessandria, fondata da Ammonio Sacca nel 232

d.C., e che durò fino all'editto di Giustiniano del 529, col quale veniva decretata la

chiusura delle scuole filosofiche ateniesi. Le origini del N. vanno però fatte risalire

al giudaismo ellenizzante di Filone, alle vicende del platonismo medio ed alle suggestioni

delle dottrine mistiche e gnostiche dell'epoca. Il maggior rappresentante fu Plotino (v.),

che fondò la scuola neoplatonica di Roma. Rispetto al platonismo originario, il N. si

differenzia per alcuni motivi metafisici originali. La teoria dell'emanazione,

soprattutto, cerca di mediare i termini sostanziali che Platone s'era limitato a

descrivere, affermando la continuità dell'universo e l'unità delle distinzioni. Una

forte tendenza monistica fa sì che il N. superi l'intellettualismo originario verso una

teologia negativa, che diventa una metafisica dell'inesprimibile, del sovrarazionale, e

riduce il pensiero a realtà di secondaria importanza. Il logos si trasforma da

organo della conoscenza in organo del pensiero negativo, contemplativo e mistico,

terminante nell'Uno-Nulla e nell'estasi religiosa. Tra i maggiori rappresentanti del N.

sono Amelio e Porfirio, discepoli di Plotino, Giamblico e Teodoro di Asine, della scuola

di Siria, Proclo e Plutarco, della scuola di Atene, Edesio e Giuliano l'Apostata, della

scuola di Pergamo. Il N. ebbe grande influenza sul pensiero cristiano e sulla prima

Scolastica. Più tardi, in età umanistica, con la traduzione delle Enneadi effettuata

dal Ficino, il N. divenne un elemento essenziale del platonismo fiorentino.

Neotomismo: Movimento

filosofico cattolico, di rinnovamento della tradizione scolastica, in particolare tomista,

sviluppatosi a partire dall’enciclica Aeterni Patris di Leone XIII (4.8.1879).

I suoi centri erano situati a Lovanio (cattedra di filosofia tomistica, 1889), Friburgo e

Milano (università del Sacro Cuore). Caratteristiche peculiari n sono la polemica contro

le tendenze soggettivistiche ed antimetafisiche della filosofia contemporanea, e la

rivalutazione della tradizione scolastica medievale, riletta alla luce dei problemi della

filosofia moderna. Fra i maggiori rappresentanti del N. sono D. Mercier, J. Maritain, A.,

Gemelli e F. Olgiati.

Nepotismo: termine

che, per estensione, definisce ogni forma di accesso e progressione nelle cariche

pubbliche derivanti dalla detenzione del potere. La definizione di merito ha origine nella

critica alla tendenza largamente diffusa tra i pontefici a favorire i propri congiunti, e

preferibilmente i nipoti. Tale fenomeno può trovare la sua giustificazione storica non

tanto nell’intendimento, da parte del papa, di consolidare ed estendere il potere

della propria famiglia per interessi precisi, quanto alla necessità di crearsi sicuri

appoggi per l’affermazione della propria politica. Dettero esempio di grande N.

Callisto III, che diede la porpora al nipote Rodrigo Borgia (il futuro Alessandro VI), Pio

II; Sisto IV, il quale, in funzione di un programma espansionistico a favore dei suoi

familiari (i della Rovere ed i Riario) ebbe parte considerevole nella congiura de’

Pazzi; il N. assunse le sue più vaste proporzioni con Alessandro VI, che progettava per

il figlio Cesare, già da lui investito del ducato delle Romagne, un grande Stato

italiano. Non ne furono immuni Leone X, Clemente VII, Paolo IV ed Innocenzo XI: tuttavia

quest’ultimo preparò la bolla Romanum decet (Pontificem), pubblicata nel 1692

da Innocenzo XII, con la quale si proibì ai pontefici di concedere uffici e dignità ai

propri congiunti.

Nero: Colore

simboleggiante il regno di Saturno, la purificazione della Terra e la meditazione

profonda. Nel simbolismo dell’Arte cristiana medievale il N. corrispondeva alla

penitenza, come il bianco alla purezza ed il rosso alla carità. L’Ouroboros (v.) ha

la metà superiore del corpo di colore N., e quella inferioredi colore bianco. In molte

teologie orientali il N. indica la materia prima, Prakriti. Nella Bhavavad-gita

(v.) Krishna (v. Avatara) viene rappresentato di colore scuro, mentre Arjuna, che

è mortale, è di colore bianco (v. Opera al N.).

Nestorianesimo: Movimento

religioso sorto dalle dottrine di Nestorio, teologo siriaco (381-450). In seguito alla

polemica teologica, già maturata nella scuola di Antiochia ad opera di Diodoro di Tarso e

di Teodoro di Mopsuestia, ma fomentata dalle pubbliche asserzioni di Nestorio, ed apertasi

tra quest’ultimo e Cirillo, patriarca di Alessandria, a Roma un sinodo condannò il

N., ed incaricò Cirillo di notificare la condanna a Nestorio (agosto 430). Questi indusse

allora Teodosio II a convocare un concilio ad Efeso (431). Fin dalla prima sessione, sotto

la presidenza di Cirillo, ancora assenti i legati papali e soprattutto i vescovi orientali

filonestoriani capeggiati da Giovanni di Antiochia, Nestorio venne scomunicato e

destituito; pochi giorni dopo i vescovi orientali ritorsero però la condanna su Cirillo.

Dopo un tentativo di compromesso effettuato a Calcedonia, Teodosio sciolse il concilio.

Nel 433 si giunse alla pacificazione tra gli antiocheni e Cirillo, il quale accettò la

formula di unione. La dottrina ortodossa venne fissata con precisione nel corso del

concilio di Calcedonia (451). Accolto ufficialmente nel 486 dalla chiesa persiana, il N.

si diffuse poi nell’Arabia settentrionale, a Ceylon, in India, in Cina ed in Asia

centrale, trovando in queste regioni la sua massima diffusione nel XIII secolo. Dal secolo

successivo cominciò comunque a decadere. Dopo uno scisma (1551), i nestoriani passarono

in parte alla Chiesa di Roma. La chiesa nestoriana conta attualmente circa 200.000 adepti,

soprattutto in Iraq, Iran, Siria e Russia, oltre che in India, nel Caucaso e negli Stati

Uniti.

Nestoriani: Seguaci

della dottrina di Nestorio, teologo siriaco (381-450) (v. Nestorianesimo).

Neter: Nella lingua

geroglifica tre consonanti trascrivono la parola "Dio", NTR, vocalizzato

in neter, nether o netjer. In tale lingua solo lo scheletro consonantico delle

parole è visibile; le vocali rappresentano la carne invisibile, e non vengono scritte.

Quindi oggi ne ignoriamo la fonetica esatta, anche se la si ricostruisce con un

inapprezzabile margine di errore. NTR resta l'unica certezza, e tali consonanti evocano

l'equilibrio delle forze dell'universo, mentre vanno certamente rapportate con il sale natron,

il nitro alchemico, impiegato nei riti di purificazione e di mummificazione. Perciò neter

si può tradurre "quello del sale natron", od anche "quello

che ringiovanisce". L'aggettivo qualificativo netjery corrisponde a divino,

ma anche a ritualizzato, poiché si diventa e si resta N. solo grazie alla potenza

magica del rito.

New Age: Espressione

moderna che significa Nuova Era, l'Era dell'Acquario, la Coscienza del secondo millennio.

Un termine che viene considerato come "un grande fiume nel quale affluiscono fiumi

minori, torrenti e ruscelli. La stagione delle grandi piogge non è ancora iniziata,

quindi il fiume scorre lento. Ma impercettibilmente il livello e la portata delle acque

crescono di giorno in giorno". Si può affermare che lo scrittore tedesco Hermann

Hesse, autore tra l'altro di Siddharta e del Gioco delle perle di vetro,

nonché premio Nobel per la letteratura, sia stato il pratico fondatore di questa moderna

cultura, che coinvolge soprattutto le giovani generazioni di tutto il mondo. La

spiritualità che la N.A. evidenzia nei suoi innumerevoli seguaci si manifesta attraverso

grandi convegni organizzati spesso ed ovunque nel mondo, raduni e congressi che vedono

anche decine di migliaia di partecipanti. La particolare musica N.A., indubbiamente

affascinante e coinvolgente, trova sempre più largo successo, e non solo tra i giovani.

La spiritualità intensa di cui è impregnata la rende ideale per l'impiego in sottofondo

nel corso di sedute di meditazione. I più anziani si distinguono dai giovani solo in

quanto, pur condividendone gli entusiasmi di base, rispettano le Tradizioni classiche che,

mediante la cultura, hanno fatto propria. La N.A. dà comunque ampio spazio ad ogni

cultura esoterica, in cui identifica e riconosce le proprie radici. Induismo, buddhismo,

misticismo, fenomenologia paranormale, medicina alternativa, sciamanesimo, channeling, NDE

ed ufologia sono infatti le principali branche culturali oggetto di particolare attenzione

da parte della N.A., in quanto ognuna di queste implica un'ampia apertura mentale,

caratteristica fondamentale e simbolo della libertà adottate del movimento.

Niaclabut: Parola

alternativa massonica di passo del Grado di Maestro Massone (v. Mac Benat). Ha il

significato di fine, termine, ed è il nome di una montagna dalla quale il re Salomone

faceva estrarre le pietre per la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Alcuni studiosi

sono del parere che tale parola di passo sia più esattamente Elabut.

Nicea: Antica città

della Bitinia, corrispondente all’odierna Iznik, posta sulle rive del lago Ascania od

Iznik Gölü. Sono tuttora intatte le mura ed il teatro romano, oltre che i ruderi della

basilica del Concilio e della chiesa della Dormizione, distrutta nella guerra greco turca.

Fu sede di due importanti Concili della Chiesa cristiana. Il primo Concilio fu

convocato dall’imperatore Costantino I (v.) nel 325, per risolvere la questione

ariana ed altri problemi ecclesiali. Intervennero da 220 a 318 vescovi: Ario difese di

persona le proprie dottrine, che furono condannate con l’affermazione della consustanzialità

(dmousia) del Padre e del Figlio, espressa in una

dichiarazione dogmatica (simbolo di N.) che, con le aggiunte del secondo

Concilio di Costantinopoli (381), è tuttora in uso. Nei suoi venti canoni il concilio si

pronunciò anche su questioni dottrinarie minori e su problemi di legislazione e

giurisdizione ecclesiastica. Il secondo Concilio si svolse in otto sessioni,

l’ultima a Costantinopoli (787), con la partecipazione di circa 350 vescovi. Pose

fine alla questione dell’iconoclastia, ammettendo una venerazione onoraria

delle immagini sacre, distinta però dal vero culto riservato a Dio.

Niceno-costantinopolitano: Termine con il quale si identifica il Simbolo del Credo cristiano, la professione

di fede formulata dal concilio di Nicea (v.) del 325, ed adottata dal successivo concilio

di Costantinopoli (v.) del 381 per contrastare l’eresia ariana (v.). Esso diede

particolare risalto alla divinità di Cristo, Figlio di Dio Unigenito, e cioè della

stessa sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non

fatto, consustanziale al Padre. Vi si ribadisce il dogma della santissima Trinità, con

l’evidenziazione della Persona dello Spirito Santo. È il Credo recitato durante la

Messa cattolica, e sintetizza tutti i punti essenziali della dottrina cristiana.

Nichilismo: Termine

filosofico indicante ogni dottrina tendente a negare la realtà dell’essere o dei

valori stabiliti. Hamilton parla di un N. metafisico, che nega la realtà sostanziale. È

implicito nelle forme più radicali di fenomenismo, ed ha la sua espressione filosofica

tipica nel Gorgia di Platone. In senso morale e politico invece per N. si intende

la negazione assoluta della norma e del dovere sociale. Al riguardo vale come esempio la

tesi di Stirner, che sostiene che un tale atteggiamento è la conseguenza di una forma di solipsismo

gnoseologico. Nietzsche a sua volta distingue il N. passivo, di chi si rassegna per

debolezza, al conformismo imperante, da quello attivo, che è al servizio della

trasvalutazione dei valori. Infine per Jaspers il N. assoluto è sinonimo della

disperazione. Storicamente il N., come orientamento politico ed ideologico, si diffuse in

Russia nella seconda metà del XIX secolo, dopo l’esito infausto della guerra di

Crimea ed il fallimento delle riforme introdotte da Alessandro II. Profondamente

influenzato dal positivismo occidentale, il N., negando la morale cristiana e la cultura

idealistica, sosteneva la necessità di sopprimere le istituzioni sociali e politiche, e

di ricostruire la società con criteri scientifici. In seguito il termine è stato

erroneamente riferito all’intera ala estremista dell’opposizione allo zarismo,

comprendente anche l’anarchismo rivoluzionario.

Nicodemo: Nome di uno

dei capi dei Giudei di Gerusalemme e membro del Sinedrio (I secolo d.C.), ricordato nel

Vangelo di Giovanni (3, 1-21; 7, 50-53; 19, 39). Difese Gesù contro i Farisei, e portò

mirra ed aloe per imbalsamarne il corpo, insieme con Giuseppe d’Arimatea. A N. venne

attribuito un vangelo apocrifo, suddiviso in parti inizialmente separate: Acta Pilati

(IV secolo) e Descensus Christi ad Inferos (IV-V secolo).

Nefertari:

Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande

sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194

a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle

delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto

Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente

arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",

che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo

ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a

numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,

Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura

dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da

manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono

imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel

tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata

vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella

seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per

rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.

Nefertari:

Regina egiziana, chiamata anche Nefretere, la grande

sposa reale di Ramses II il Grande (ca. 1290-1224 a.C.), della XIX Dinastia (1309-1194

a.C.). La regina N. è nota soprattutto attraverso la scoperta della sua tomba nella Valle

delle Regine, avvenuta nel 1904 ad opera del grande egittologo ed archeologo Ernesto

Schiaparelli, sostenitore del Museo Egizio di Torino. Questa tomba è fastosamente

arricchita da splendidi affreschi, tutti strettamente legati al "Libro dei Morti",

che aveva la funzione di aiutare il defunto nel corso del suo passaggio al mondo

ultraterreno. N. vi è raffigurata accanto a

numerose divinità, come Iside, Osiride, Horus, Neith, Ra-Haractes, Hathor-Imentit,

Selkis, Nefti, Mut e naturalmente Anubis. Da varie fonti si sa che la sua prematura

dipartita sollevò un’ondata di immenso cordoglio in tutto l’Egitto, e da

manifestazioni pubbliche del sincero dolore del suo sposo. I suoi funerali furono

imponenti, e videro la partecipazione di tutto il complesso clero e della popolazione. Nel

tempio rupestre di Abu Simbel, dedicato alla dea Hathor, tra i sei colossi della facciata

vi sono ben due statue di N., raffigurata con gli attributi della stessa dea Hathor, nella

seconda e nell’ultima statua da sinistra. Nel suo cartiglio N., raffigurata per

rispetto dopo il geroglifico della dea, è scritto che ella è amata da Mut.