Menhir: Il

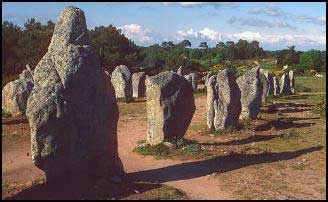

M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è

costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a

tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,

(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta

Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o

ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge

(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono

antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati

a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a

caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a

progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi

metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen

(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere

servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e

dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire

un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e

rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta

ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e

dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli

egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran

M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400

tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella

campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per

centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di

megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più

affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano

verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere

mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei

dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a

spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.

Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno

straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa

dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti

M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A

lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato

per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad

epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il

solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al

solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o

distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi

di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e

religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,

ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni

megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.

Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano

seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un

sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato

decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo

un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel

tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.

Menhir: Il

M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è

costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a

tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,

(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta

Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o

ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge

(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono

antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati

a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a

caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a

progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi

metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen

(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere

servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e

dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire

un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e

rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta

ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e

dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli

egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran

M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400

tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella

campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per

centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di

megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più

affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano

verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere

mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei

dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a

spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.

Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno

straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa

dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti

M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A

lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato

per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad

epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il

solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al

solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o

distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi

di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e

religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,

ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni

megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.

Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano

seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un

sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato

decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo

un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel

tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.

Mennoniti: Setta

cristiana anabattista, riformata nel 1536 dal sacerdote olandese Simonsz Menno (1496-1561)

che, convertitosi al luteranesimo, poi all’anabattismo (1534), espose le sue teorie

teologiche in Het Fundament des cristelycke Leer (Libro fondamentale della dottrina

cristiana, 1539). Due suoi seguaci codificarono poi la dottrina M. nella Confessione di

fede di Waterland (1580), nella quale vengono respinte, fra l’altro, la

trasmissibilità del peccato originale, la liceità della prestazione di giuramento,

l’uso delle armi, il rigidismo dogmatico della Chiesa cattolica e, in particolare, il

battesimo degli infanti, conferito solo in età adulta come segno della rinascita in

Cristo. Comunità di M. sorsero in Frisia, Holstein e Meclemburgo. Dopo un periodo di

persecuzioni, i M. vennero riconosciuti dall’Olanda (1579), e si diffusero poi anche

in Inghilterra, Germania, Svizzera, Ungheria, America settentrionale (dal 1663) e nella

Russia di Caterina II. Dopo la seconda guerra mondiale i M. raggiunsero gli Stati Uniti,

il Canada ed il Messico, arrivando a contare un totale di circa 500.000 aderenti. Fanno

comunque parte della grande famiglia degli Anabattisti (v.), che solo negli Stati Uniti

contano 15 milioni di adepti.

Menorah: Nome ebraico del candelabro sacro collocato da Mosé nel Tabernacolo, accanto all’Arca della Santa Alleanza (v.). È costituito da sette braccia, con ventidue ingrossamenti (mandorle, boccioli, fiori ), tre per ogni braccio più uno sullo stelo principale. Al culmine di ciascun braccio è posta una fiamma. Alcuni associano ad ogni ingrossamento una lettera dell’alfabeto ebraico e, conseguentemente, della sua trasposizione numerica, considerandolo quindi parte della simbologia cabalistica. È ornamento del Tempio massonico, collocato accanto al Libro della Legge Sacra. L’accensione della M. avviene mediante un testimone, iniziando dalla triade dell’Emanazione, per passare poi a quella della Creazione ed a quella della Formazione: ultima quella centrale (Yod), lo spirito Creatore. Se le fiamme fossero numerate da 1 a 7, da sinistra a destra per chi le osserva rivolto verso l’Oriente, esse andrebbero accese secondo la sequenza 1-7-2-6-3.5-4. Qualcuno, per semplicità, ad ogni fiamma attivata pronuncia in chiaro le sette parole che compongono la scritta posta all’Oriente, ovvero A.G.D.G.A.D.U. Alcuni studiosi di simbologia esoterica considerano la M. simbolo della Luce dello Spirito e della Salvezza. Altri invece associano la M. alle sette Arti Liberali, la cui conoscenza è indispensabile per il Lavoro di ogni Iniziato, ovvero Grammatica, Retorica, Logica, Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica. Infine le sette braccia della M. vengono anche simbolicamente associati ai sette gradini magistrali ed a quelli della scala dei filosofi o di Giacobbe. La M. viene accesa esclusivamente per i Lavori rituali in terzo Grado, del Maestro Massone, ovvero nella Camera di Mezzo, normalmente dall’ex Maestro Venerabile.

Menorah: Nome ebraico del candelabro sacro collocato da Mosé nel Tabernacolo, accanto all’Arca della Santa Alleanza (v.). È costituito da sette braccia, con ventidue ingrossamenti (mandorle, boccioli, fiori ), tre per ogni braccio più uno sullo stelo principale. Al culmine di ciascun braccio è posta una fiamma. Alcuni associano ad ogni ingrossamento una lettera dell’alfabeto ebraico e, conseguentemente, della sua trasposizione numerica, considerandolo quindi parte della simbologia cabalistica. È ornamento del Tempio massonico, collocato accanto al Libro della Legge Sacra. L’accensione della M. avviene mediante un testimone, iniziando dalla triade dell’Emanazione, per passare poi a quella della Creazione ed a quella della Formazione: ultima quella centrale (Yod), lo spirito Creatore. Se le fiamme fossero numerate da 1 a 7, da sinistra a destra per chi le osserva rivolto verso l’Oriente, esse andrebbero accese secondo la sequenza 1-7-2-6-3.5-4. Qualcuno, per semplicità, ad ogni fiamma attivata pronuncia in chiaro le sette parole che compongono la scritta posta all’Oriente, ovvero A.G.D.G.A.D.U. Alcuni studiosi di simbologia esoterica considerano la M. simbolo della Luce dello Spirito e della Salvezza. Altri invece associano la M. alle sette Arti Liberali, la cui conoscenza è indispensabile per il Lavoro di ogni Iniziato, ovvero Grammatica, Retorica, Logica, Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica. Infine le sette braccia della M. vengono anche simbolicamente associati ai sette gradini magistrali ed a quelli della scala dei filosofi o di Giacobbe. La M. viene accesa esclusivamente per i Lavori rituali in terzo Grado, del Maestro Massone, ovvero nella Camera di Mezzo, normalmente dall’ex Maestro Venerabile.

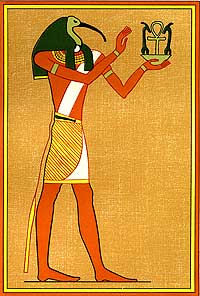

Mercurio: (Mitologia):

divinità romana identificabile con il dio greco Hermes (v.) e con l'etrusco Turms. Era

considerato protettore dei commercianti e dei ladri, custode delle porte delle abitazioni,

nonché messaggero degli dei dell'Olimpo e psicopompo (accompagnatore delle anime fino

alla barca di Caronte). L'antica Grecia lo assimilava all'egizio Thoth (v.), ministro di

Osiride, inventore delle misure, dei geroglifici e portatore di abbondanza e di ricchezza.

Era raffigurato con le ali alle calcagna e sul petaso, impugnante il caduceo con

intrecciati due serpenti, simbolo poi delle arti mediche e farmaceutiche. y (Astronomia): è il pianeta più piccolo del sistema

solare ed il più vicino al Sole, avendo 88 giorni di rivoluzione siderale e 59 di

rotazione. La sua temperatura varia da 0° nell'oscurità ai 340° nella zona illuminata. y (Chimica): elemento chimico con simbolo "Hg".Viene

ricavato soprattutto dal suo solfuro (HgS), denominato cinabro, ed è un metallo argenteo,

liquido a temperatura ambiente, base degli amalgami. Trova largo impiego in diverse

attività industriali. y (Alchimia): Il M. è il più

importante tra i segni alchemici - I -, in

quanto sintetizza l'intera dottrina ermetica. Il Wirth afferma che non si è lontani dal

possedere il segreto della Grande Arte, quando si è riusciti a discernere quello che i

filosofi hanno velato sotto il suo simbolo. La semplice analisi del suo ideogramma

evidenzia il segno di Venere sormontato dalla Luna crescente, oppure il segno del Sale

Alkali con l'aggiunta della croce. Nel primo caso, Venere indica una sostanza

contenente energie vitali destinate a dispiegarsi, mentre la Luna crescente denota

un'evoluzione prodotta nel dominio sublunare, ovvero nella sfera della materialità

soggetta a perpetui cambiamenti. Il M. rappresenta quindi l'essenza fondamentale della

vita delle cose, come il principio grazie al quale esse nascono, si sviluppano e si

trasformano. Nel secondo caso il Sale Alkali, o materia prima dei Saggi, potenzialmente

atta a subire ogni metamorfosi, viene radicalmente mutato dall'aggiunta della croce,

indice di fecondazione. Viene così animata da questa liberazione generatrice di vita,

facendole realizzare le sue latenti potenzialità. I filosofi ermetici hanno usato diversi

termini per designare il loro M., privilegiando però l'Azoto. Veniva scritto AZW t, così da risultare cabalisticamente

dall'iniziale comune a tutti gli alfabeti (A), seguita dall'ultima lettera latina (Z),

greca (W ) ed ebraica (t)),

rappresentando l'Azoto l'inizio e la fine contemporanea di ogni corpo. Rovesciato, il

simbolo del M. ricalca lo schema del 3° Arcano dei Tarocchi, raffigurante l'Imperatrice,

la Regina dei cieli e la Vergine alata dell'Apocalisse. L'analisi di quest'ideogramma

rivela la presenza dell'Antimonio dominatore della Luna decrescente. Insomma, non si

tratta più dell'Anima delle cose o della vitalità, ma dell'Anima celeste, che libera

dalla materia, elevando e spiritualizzando l'essere umano. Occorre notare che ci troviamo

nel dominio dell'universalità, ovvero nelle sfere più alte del pensiero che governa il

Creato. Infine, nella sua qualità di mediatore universale, il M. fa da collegamento con

gli altri metalli o pianeti, senza evidenziare alcuna affinità con questi. Di qui il suo

carattere neutro od androgino, che lo conferma partecipe di tutte le qualità.

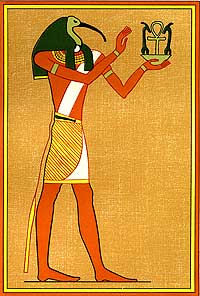

Mercurio: (Mitologia):

divinità romana identificabile con il dio greco Hermes (v.) e con l'etrusco Turms. Era

considerato protettore dei commercianti e dei ladri, custode delle porte delle abitazioni,

nonché messaggero degli dei dell'Olimpo e psicopompo (accompagnatore delle anime fino

alla barca di Caronte). L'antica Grecia lo assimilava all'egizio Thoth (v.), ministro di

Osiride, inventore delle misure, dei geroglifici e portatore di abbondanza e di ricchezza.

Era raffigurato con le ali alle calcagna e sul petaso, impugnante il caduceo con

intrecciati due serpenti, simbolo poi delle arti mediche e farmaceutiche. y (Astronomia): è il pianeta più piccolo del sistema

solare ed il più vicino al Sole, avendo 88 giorni di rivoluzione siderale e 59 di

rotazione. La sua temperatura varia da 0° nell'oscurità ai 340° nella zona illuminata. y (Chimica): elemento chimico con simbolo "Hg".Viene

ricavato soprattutto dal suo solfuro (HgS), denominato cinabro, ed è un metallo argenteo,

liquido a temperatura ambiente, base degli amalgami. Trova largo impiego in diverse

attività industriali. y (Alchimia): Il M. è il più

importante tra i segni alchemici - I -, in

quanto sintetizza l'intera dottrina ermetica. Il Wirth afferma che non si è lontani dal

possedere il segreto della Grande Arte, quando si è riusciti a discernere quello che i

filosofi hanno velato sotto il suo simbolo. La semplice analisi del suo ideogramma

evidenzia il segno di Venere sormontato dalla Luna crescente, oppure il segno del Sale

Alkali con l'aggiunta della croce. Nel primo caso, Venere indica una sostanza

contenente energie vitali destinate a dispiegarsi, mentre la Luna crescente denota

un'evoluzione prodotta nel dominio sublunare, ovvero nella sfera della materialità

soggetta a perpetui cambiamenti. Il M. rappresenta quindi l'essenza fondamentale della

vita delle cose, come il principio grazie al quale esse nascono, si sviluppano e si

trasformano. Nel secondo caso il Sale Alkali, o materia prima dei Saggi, potenzialmente

atta a subire ogni metamorfosi, viene radicalmente mutato dall'aggiunta della croce,

indice di fecondazione. Viene così animata da questa liberazione generatrice di vita,

facendole realizzare le sue latenti potenzialità. I filosofi ermetici hanno usato diversi

termini per designare il loro M., privilegiando però l'Azoto. Veniva scritto AZW t, così da risultare cabalisticamente

dall'iniziale comune a tutti gli alfabeti (A), seguita dall'ultima lettera latina (Z),

greca (W ) ed ebraica (t)),

rappresentando l'Azoto l'inizio e la fine contemporanea di ogni corpo. Rovesciato, il

simbolo del M. ricalca lo schema del 3° Arcano dei Tarocchi, raffigurante l'Imperatrice,

la Regina dei cieli e la Vergine alata dell'Apocalisse. L'analisi di quest'ideogramma

rivela la presenza dell'Antimonio dominatore della Luna decrescente. Insomma, non si

tratta più dell'Anima delle cose o della vitalità, ma dell'Anima celeste, che libera

dalla materia, elevando e spiritualizzando l'essere umano. Occorre notare che ci troviamo

nel dominio dell'universalità, ovvero nelle sfere più alte del pensiero che governa il

Creato. Infine, nella sua qualità di mediatore universale, il M. fa da collegamento con

gli altri metalli o pianeti, senza evidenziare alcuna affinità con questi. Di qui il suo

carattere neutro od androgino, che lo conferma partecipe di tutte le qualità.

Merovingi: Dinastia

di sovrani franchi, il cui capostipite fu Meroveo (m. 457 ca.) che, salito al trono con il

fratello Clodio, combatté contro gli Unni a fianco del generale romano Ezio, ed estese il

suo potere alla Gallia settentrionale ed alla Gallia Belgica meridionale. Verso la fine

del V secolo i M., sotto il re Clodoveo, sconfissero ed assoggettarono tutte le altre

dinastie franche, unificando sotto il proprio scettro l’intera popolazione.

L’espansione M. continuò sotto i figli di Clodoveo, che conquistarono quasi tutta la

Gallia, arrestati a meridione solo dai Visigoti. Respinti nei loro tentativi di

penetrazione verso la Spagna e l’Italia, i M. poterono ampliare i propri confini ad

oriente, superando il Reno ed annettendo la Turingia. L’uso di spartire i territori

fra gli eredi, portò a gravi conseguenze. Il frazionamento del regno ne corrose così la

struttura del regno, indebolendo il potere centrale a vantaggio di un’aristocrazia

sempre più invadente, mentre le lotte interne, spesso cruente, smembravano lentamente uno

stato già poco incline all’unità. Alla fine del VII secolo l’autorità sovrana

era praticamente annullata, tanto da aprire la strada all’intraprendenza della nuova

dinastia nascente dei Carolingi, che con Pipino il Breve assumeva i poteri sovrani (751).

Mesmer

Franz Anton: Il tedesco di Costanza Franz Anton

Mesmer (1734-1815) si era laureato in filosofia ed in medicina (1766) presso

l’università di Vienna. Fin dalla dissertazione "De Planetarum influxu in

corpus humanum" con cui conseguiva la laurea in medicina, sosteneva le sue teorie sul magnetismo naturale di origine minerale, capace di agire sugli organismi viventi, più tardi trasformato in magnetismo animale. Si tratta di una medicina alternativa molto simile alla pranoterapia, che M. passava ben presto a praticare ai suoi pazienti. Egli applicava lievemente le mani aperte sul paziente, dall’alto al basso del loro corpo, o mettendosi in contatto con sostanze sulle quali aveva effettuato le stesse operazioni. I pazienti si sentivano presi da sonnolenza, da crampi, e denunciavano strane sensazioni, ma parecchi guarivano.  Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed

abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una

terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che

sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato

nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne

posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato

membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.

Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed

abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una

terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che

sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato

nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne

posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato

membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.

Mesmerismo: Cura delle malattie con il magnetismo animale, secondo il metodo ideato dal

medico tedesco Franz Anton Mesmer (1734-1815) fin dalla dissertazione "De

Planetarum influxu in corpus humanum" con cui conseguiva nel 1766 la laurea in

medicina presso l'università di Vienna. Implica la presenza di un magnetismo naturale di

origine minerale, capace di agire sugli organismi viventi. Alla base c'era una dottrina

particolare, decisamente contrastata sia dalla scienza che dalle autorità religiose. Il

metodo è inquadrato nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta

un'anticipazione delle moderne posizioni dell'ipnotismo (v. ipnosi). Grande seguace del M.

fu Samuel F.C. Hahnemann (1755-1843), padre della medicina omeopatica, fondata sul

concetto di analogia, iniziato nel 1777 in una Loggia di Hermanstadt ed affiliato nel 1817

alla Loggia Minerva di Lipsia. Questi, nella sua opera "Omoeopatia, Organon

dell’Arte del guarire", espresse idee decisamente famigliari ad ogni Libero

Muratore, come risulta evidente nella prefazione all’edizione del 1810: "È

opportuno insistere fin dall’inizio sull’indolenza, la negligenza e

l’ostinazione, tre gravi difetti la cui presenza esclude qualsiasi possibilità di

porsi al sacro servizio della Verità. Soltanto l’uomo privo di pregiudizi ed armato

di intrepido zelo, può esprimere questa vocazione, la più sacra di tutte,

nell’esercizio della vera Arte del guarire. Il maestro di una tale arte, aiutando le

creature dell’Onnipotente a mantenersi in salute ed in vita, sconfina quasi nel

divino, avvicinandosi così al Creatore Supremo, la cui benedizione, compiuto il proprio

dovere, rende il suo cuore colmo di felicità". Più oltre, definendo nella stessa

opera il principio vitale dell’uomo, Hahnemann propone un’idea di finalismo

corporeo imbevuta di concetti latomistici di ragione, armonia ed elevazione: "Nello

stato di salute, l’energia vitale sovrana ed immateriale, la Dynamis, che

anima la componente materiale dell’organismo umano, regna in maniera assoluta. Fra

tutte le componenti dell’organismo vivente impegnate delle diverse attività

funzionali e reattive, essa mantiene un’armonia che induce all’ammirazione. Lo

spirito dotato di ragione, presente nell’organismo, può così servirsi liberamente

di questo strumento sano e vivo nel tendere verso il fine elevato della propria

esistenza" (Nuova Enciclopedia Massonica, di M. Miramarco, Vol.II, Ediz.

C.E.S.A.S. 1989, pag. 268)

Mesora: Termine ebraico

(anche Messora) dal significato di tradizione, indica il complesso del lavoro

critico compiuti nei diversi periodi storici tra il IV e l’XI secolo da studiosi

ebraici per stabilire lo stato autentico e primitivo dei testi dei Libri dell’Antico

Testamento che sono ritenuti sacri. I testi riveduti vengono denominati massoretici,

mentre sono definiti punti massoretici i punti indicanti le doppie consonanti

nell’ortografia ebraica, introdotti per fissare l’esatta pronuncia.

Messa: Cerimonia

liturgica cristiana cattolica ed ortodossa, rappresentante la celebrazione ed il

rinnovamento del sacrificio di Gesù sulla croce, durante la quale il sacerdote offre a

Dio il corpo ed il sangue dello stesso Gesù, sotto la specie del pane e del vino. La M.

come ripetizione del sacrificio di Gesù è stata negata prima dagli Albigesi (XIII

secolo), poi da Wycliff (XV secolo), quindi in generale dai Protestanti, che le

attribuiscono solo valore di ricordo dell’ultima cena del Signore. Tuttavia il

Concilio di Trento (XXII sessione) ha ribadito la realtà della M. nel senso cattolico

attuale. La M. è nata nelle pie riunioni dei cristiani primitivi (v. agapi), nel

corso delle quali, sulle linee del rituale della pasqua ebraica, si recitavano preghiere e

salmi per finire con il compimento del rito eucaristico (v. Eucarestia). Vi anche le

riunioni notturne (vigiliae), analoghe a quelle giudaiche nella sinagoga: oltre al

canto di inni ed alla recitazione dei salmi, vi si leggevano i Vangeli e delle epistole

paoline, e si ascoltava la predicazione dell’episcopo (o vescovo). La M. latina si

divide in due parti: M. dei catecumeni (nella chiesa primitiva i non battezzati

venivano allontanati all’offertorio), e M. dei fedeli. La distinzione tra le

due parti risale essenzialmente al II secolo: ufficiatura delle letture divine e

celebrazione del sacrificio; in seguito vennero introdotti anche elementi di origine

romana e gallicana. La prima parte della M. comprende: saluto ai fedeli, preghiere

preparatorie (dal IX secolo), confiteor (dal XII secolo), introito, kyrie, gloria,

colletta, due letture (dall’Antico Testamento e dalle epistole paoline), graduale,

tratto, sequenza, vangelo (dal VI secolo per l’Oriente, dall’XI per Roma),

predica e credo; la seconda parte comprende: offertorio, secreta (dal XIV secolo),

prefazio, sanctus, canone (dal VII secolo9 con consacrazione (pane azzimo dal IX secolo,

ostia dal XII), dossologia, Pater noster, augurio di pace, Agnus Dei, comunione (sotto le

due specie), postcommunio, benedizione ed ite missa est. Più tardi (XV secolo)

vennero aggiunte la lettura dell’inizio del Vangelo di Giovanni ed altre preghiere.

Dopo il concilio ecumenico Vaticano II (1963), le parti della M. vengono pronunciate nella

lingua nazionale dei vari popoli (riforma del 1970). La recitazione dei testi della M.,

che provengono quasi interamente dalla Bibbia e sono contenuti nel messale, viene

accompagnata da minuziose cerimonie (segni di croce, inchini e genuflessioni)

espressamente indicate dalle rubriche (parti scritte in rosso) nel messale stesso.

Il celebrante deve indossare i paramenti liturgici (amitto, camice, cingolo, stola,

manipolo e pianeta), con colori diversi secondo le ricorrenze, ed essere digiuno da almeno

tre ore. Inoltre l’altare, che contiene la pietra santa, comprende tre tovaglie, una

croce, calice con patena, corporale, purificatore, borsa, palla, ostia, vino ed acqua in

ampolle, messale e campanello. Nella M. la musica assunse sempre grandissima importanza,

poiché diverse testimonianze dimostrano che fin dall’inizio dell’organizzazione

liturgica varie parti venivano cantate. I Graduali, che raccolgono l’intero

patrimonio delle M. gregoriane divise nelle due parti principali (Proprium Missae ed

Ordinarium Missae), sono una testimonianza imponente attribuita alla musica nella

M. fino al XII secolo. Con il sorgere della polifonia, anche varie parti della M. vennero

composte a due o più voci, generalmente basandosi su una melodia gregoriana. Intorno al

XIV secolo l’interesse dei compositori si orientò verso l’Ordinarium, che ben

presto divenne l’unica parte cantata della M. nel Seicento lo stile a cappella lascia

il posto a quello concertato, cioè con dialogo fra voci e strumenti, e fra voci soliste e

coro. Esempio sommo di questo stile è rappresentato dalla Messa in si minore (1733) di

Bach, unico accostamento del grande luterano alla liturgia cattolica. Alla fine del secolo

si hanno anche notevoli esempi in Mozart (Missa in honorem SS. Trinitatis, 1773; Krönungsmesse,

1779; Requiem, (1791). Ma ormai la M. tende a diventare un fatto musicale a sé

stante, senza alcun rapporto con la liturgia, e nasce la M. concerto. Sono tipiche le

grandi M. romantiche, come il Requiem di Cherubini (1816), la Missa solemnis

di Beethoven (1819-23), la Messa di Gran di Liszt (1855), La petite Messe

solemnelle di Rossini (1863), il Requiem di Verdi (1874), la Messa di

Stravinski (1948). Discorso a parte meritano le M. per organo, affidate esclusivamente a

questo strumento, illuminato dalle creazioni di Girolamo Cavazzoni, Claudio Merulo,

Frescobaldi, Andrea Gabrieli, Froberger, Bach, Couperin, Liszt. Satie e Messiaen.

Messale: Termina con il

quale si identifica il libro contenente, per ciascuna giornata dell’anno liturgico,

preghiere, letture e canti per la celebrazione della messa (v.), e che assomma in sé gli

antichi Sacramentari, Graduali ed Evangeliari. A seconda del rito, assume in nome di M.

romano, ambrosiano o mozarabico. I primi esempi di M. completi risalgono al VII secolo, ma

gli esemplari più interessanti, finemente e riccamente miniati, si hanno a partire dal IX

secolo. Tra questi importanti sono il Missale bobbiense del X secolo (Biblioteca

Ambrosiana di Milano), il M. di Gian Galeazzo del 1370 (Chiesa di

Sant’Ambrogio, Milano), il Missale Ambrosianum del XIV secolo (Biblioteca

Ambrosiana, Milano), il M. di Mattia Corvino del 1490 (Biblioteca Vaticana, Roma),

il M. di Borso ed il Missale romanum (Biblioteca Trivulziana, Milano)

entrambi del XV secolo.

Messaliani: Setta

ascetica cristiana dell’Asia Minore (metà IV secolo) diffusasi dalla Mesopotania in

Siria, Armenia ed Egitto. Denominati anche massaliani, euchiti od eufemiti, i M.

conducevano una vita solitaria o cenobitica, dedita esclusivamente alla preghiera, la sola

pratica (sostenevano) capace di scacciare il diavolo che ogni essere umano porta in sé,

come conseguenza del peccato originale, peccato che non verrebbe allontanato nemmeno

attraverso il battesimo. Tale tesi eretica venne condannata durante il sinodo di Side, in

Panfilia (390) ed il concilio di Efeso (431). I M. sopravvissero fino al X secolo, ed

influenzarono il sufismo (v.) musulmano.

Messia: Dall’ebraico

masiah, unto, è un termine usato nell’Antico Testamento quale attributo dei

re o del sommo sacerdote, in quanto unti dal Signore (I Samuele 10, 1; 16,

13; ecc.). Secondo i Profeti, il M. è inviato da Dio per realizzare un’epoca di

felicità per Israele, ed il trionfo definitivo della religione di Jahweh (Isaia 8,

1-7). In epoca postesilica (dopo Mosé) la missione del M. assume carattere essenzialmente

nazionale, di ristabilimento della libertà di Israele, e determina la corrente religiosa

del messianesimo (v:). Secondo le scuole rabbiniche, il M., discendente di Davide,

sarà preceduto dal profeta Elia, e riporterà gli Ebrei nella loro terra, realizzando un

rinnovamento dell’umanità in un’epoca di prosperità, pace e felicità

universale. Nel giudaismo moderno non ortodosso il M. è identificato con un’idea di

giustizia universale. Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo è considerato M., discendente del

re Davide. Gli si riferiscono passi vetero-testamentari, come Genesi 3, 14 ss.; 9,

25 ss.; 12,1 ss.; Salmi 2, nonché 6 ed 8; Isaia 11, 1 s.; soprattutto

49-57.

Messianesimo: Detto

anche Messianismo, definisce una corrente religiosa ebraica, caratterizzata dalla

aspettazione e dalla speranza in un futuro di felicità e di gloria, quando Dio

realizzerà la propria opera di riscatto attraverso l’intervento di un suo inviato,

il Messia (v.), e l’instaurazione del suo potere supremo nel mondo (Regno

di Dio). Durante l’antico regno ebraico, la figura del Messia si sviluppa in

netto contrasto con i successori di Davide: così l’empietà di Achaz (II Re

16, 2 ss.) dà al profeta Isaia l’occasione di annunciare un Messia in rapporti di

intimità con Dio (Isaia 2, 4); le disillusioni del ritorno dall’esilio sono

compensate dalla visione di una Gerusalemme futura illuminata dalla gloria del Messia (Isaia

69, 7). Con la dominazione persiana (539-531 a.C.) il vero M. sembra accantonato, mentre

le speranze in un avvenire migliore vengono riportate ad una specie di acceso

nazionalismo, che si prospetta nell’instaurazione del Regno di Dio senza

alcuna mediazione. Durante la persecuzione di Antioco IV Epifane, (168-167 a.C.)

s’incomincia a concepire un regno dove Dio riunisce tutti quelli che avranno avuto

fede in Lui: questo regno è dominato da un personaggio enigmatico, "simile ad un

figlio dell’uomo", il quale riceve la sua investitura direttamente da Dio.

La letteratura giudaica extrabiblica e postbiblica (Enoch, IV Esedra) adotta

un nuovo genere letterario, l’apocalisse, già utilizzato dall’autore di Daniele

(7, 13-14): il Messia guida la lotta contro le potenze del Male, e la sua vittoria finale

viene associata alla resurrezione del genere umano, al giudizio finale ed alla successiva

instaurazione del nuovo mondo, con una nuova Genesi ed un nuovo Patto. Gli Apostoli ed i

primi cristiani credettero che la resurrezione di Gesù Cristo (v.) provasse la verità

delle sue affermazioni: egli era cioè il Messia atteso e, proprio con la sua comparsa,

cominciano a realizzarsi i tempi messianici. Allo stesso modo, altri testi vetero

testamentari vengono interpretati ad usum evangelii: Gesù, nato dalla vergine

Maria, corrisponde all’annuncio della vergine che avrebbe partorito il Messia (Isaia

9, 1-6; 11, 1-9); la nascita di Gesù a Betlemme è stata annunciata da Michea (5,

1-5); il regno del Messia viene descritto nei Salmi (22, 30 ss.); il suo sacerdote

ancora nei Salmi (110); la passione di Gesù, annunciata in Isaia, mostra che il Messia

instaurerà un regno in cui la sofferenza avrà il primo posto e la gloria umana non

potrà essere accolta. L’elemento di trascendenza insito nel M. trova la sua massima

espressione nel supremo atto di fede: Gesù Cristo è "figlio di Dio".

Anche se molti sacerdoti ebrei aderirono alla fede cristiana (Atti 6, 7), la massa

del popolo si rifiutò di credere in Gesù, e continuò ad attendere la venuta di un

Messia. Fra i più celebri rappresentanti del nuovo M. vi fu Bar Kokheba, capo della

seconda rivolta giudaica (132-135 d.C.). Alcuni messia vennero riconosciuti nel corso dei

secoli: Abraham Abulafia di Saragozza (XIII secolo); Dawid Re’ubeni (XVI secolo);

Shabbetay sebi (XVII secolo) e Ya’aqob Frank (XVIII secolo). Anche la liturgia

giudaica attuale è tutta pervasa dall’attesa messianica. Per estensione si dice M.

anche ogni tipo di dottrina ed ideologia che susciti negli adepti una sorta d’attesa

escatologica, analoga al M. propriamente detto.

Messianico: Termine

con il quale viene definito quanto attinente la figura profetica, carismatica e divina del

Messia.

Metafisica: Oltre le cose fisiche. È la parte della filosofia che perviene alla spiegazione dei principi essenziali della realtà procedendo oltre i dati dell'esperienza. Il termine, coniato dal filosofo greco Andronico da Rodi nel primo secolo a.C., trae origine dal fatto che nella prima edizione delle opere di Aristotele i libri di ontologia (v.) erano disposti dopo i trattati di fisica. Spregiativamente indica una cosa astrusa, di difficile comprensione, oppure cosa astratta, assurda, falsa, priva di ogni rapporto con la realtà concreta. Secondo lo stesso Aristotele M. significa scienza che studia i principi e le cause, l'essere in quanto tale con le sue proprietà, la sostanza delle cose, l'Essere Supremo e la sostanza soprasensibile. È una scienza teoretica, non volta a fini pratici, quindi è ricerca per se stessa, e per l'uomo rappresenta la massima fonte di perfezione e felicità. Per san Tommaso d'Aquino le caratteristiche della M. sono sei: 1) è aperta a tutto lo scibile, poiché i suoi principi universali influenzano l'intero sapere umano; 2) tratta i problemi più elevati e complessi, poiché astratti dai sensi e dalla materia; 3) porta a maggiori certezze, in quanto ha origine da principi assolutamente certi; 4) è la più dottrinale delle scienze, perché indaga sulle cause più universali e profonde della realtà; 5) e la più intellettuale di tutte le scienze, poiché il suo campo conoscitivo è il più puro ed elevato; 6) conseguentemente è regolatrice e direttrice di ogni scienza, in funzione del suo altissimo fine, il quale è la prima causa che muove tutte le altre, da cui dipende il conoscere, l'agire ed il fare delle scienze e delle arti. (v.

Testi filosofici scelti ed annotati, di Tommaso d'Aquino, Ediz. Nardi, Bari, 1915).

Metafora: Dal greco metafora, trasferimento, è una figura retorica consistente

nella trasposizione di un termine dal concetto cui propriamente si applica ad un altro che

ha qualche somiglianza caratteriale con il primo. Aristotele (v.) studiò e classificò i

generi di M., indicandone la peculiare funzione estetica nella poesia drammatica. Il Vico

riconobbe l'origine metaforica di tutto il linguaggio, e tale teoria venne sviluppata

nell'estetica romantica e dalle poetiche successive (v. simbolismo). Un esempio

chiarificatore del concetto è rappresentato da un individuo agile di cui si dice che è

uno scoiattolo, mentre di uno veloce che è una lepre.

Metalli dei Saggi: Secondo la tradizione alchemica essi sono due, ovvero: ·

1) Argento dei Saggi: viene anche definito "Mercurio dei saggi",

in opposizione al Mercurio Filosofico che lo precede nello stadio precedente, e che non

bisogna confondere con il Mercurio dei folli, ovvero l’argento vivo volgare.

L’Argento dei saggi, od Argento Filosofico, è il composto risultante

dall’assorbimento di una quantità proporzionata di oro volgare e da una quantità

determinata di Mercurio principio. Questo oro volgare non deve aver subito alcuna

precedente fusione o combinazione, ovvero dev’essere vergine. ·

2) Oro dei Saggi: chiamato anche "Zolfo dei Saggi", in opposizione

allo Zolfo dei Filosofi che lo precede allo stadio precedente, od allo Zolfo dei folli o

volgare. L’Oro dei saggi, od Oro Filosofico, risulta composto dall’assorbimento

di una quantità proporzionale di argento volgare da parte di una determinata quantità di

zolfo principio. L’argento volgare impiegato dev’essere puro e vergine, ovvero

mai fuso precedentemente né comunque miscelato o trasfuso. Queste due operazioni

risultano da una serie di Cotture successive (reiterazioni oppure coobazioni,

termini alchemici indicanti il ripetersi successivo di una data operazione) effettuate

sempre nell’apposito crogiolo, detto Athanor.

Metalli: Termine con

cui vengono indicati elementi chimici caratterizzati da diverse proprietà fisiche e

chimiche qualitativamente simili. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, i M.,

con la sola eccezione del Mercurio che è allo stato fluido a temperatura ambiente, sono

tutti solidi, con temperature di fusione comprese tra 30°C. (gallio e cesio) e 3410 °C.

(tungsteno). Presentano un caratteristico splendore (definito metallico), con colorazioni

varianti dal bianco (argento) al grigio bluastro (piombo), e sono opachi. Le loro

proprietà sono la tenacità, l'elasticità, la plasticità, la fragilità, la

malleabilità, la durezza, la fusibilità, la volatilità, la conducibilità

elettro-termica e le caratteristiche magnetiche. Y (Massoneria)

L’espressione viene usata nei due sensi letterale e figurato. All’iniziando viene chiesto di spogliarsi dei M., ovvero denaro, gioielli ed oggetti metallici. È un atto liberatorio ed eloquente, in quanto insegna che tutto si paga in questo mondo, e che non si può sperare di ricevere senz’aver prima dato. Tale spoliazione simboleggia l’abbandono dell’attaccamento alle idee preconcette. Il profano deve sforzarsi di pensare da solo, e non conservare una viva dipendenza dai pensieri più piacevoli fino ad allora dominanti in lui (Geralde). Secondo Leadbeater, "Il

candidato deve togliersi tutti i M. perché questi impediscono la circolazione delle

correnti sottili". Per il Boucher, "I M. sono impuri,

un’opinione risalente all’età della pietra, quando già era consentito offrire

sacrifici o compiere il rito della circoncisione solo usando un coltello di pietra".

Prima di accedere al Tempio e partecipare ai Lavori Rituali, ogni Massone deve spogliarsi

dei M., ovvero deve abbandonare l’assordante loro rumore ed il loro pesante

influsso, che nella profanità lo condizionano limitandolo, liberandosi anche delle passioni,

che dei M. sono la conseguenza. Senza questo fondamentale atto preliminare, l’accesso

al Tempio diventa una vera e propria profanazione. Y

(G.O.I.) I simboli sono trasposizioni analogiche di concetti comuni. Così, nel caso

dei M., si prendono in considerazione alcune delle loro proprietà fisiche per proporne

altre analoghe, che si riferiscono a stati e modi di essere che non hanno però niente di

materiale. I M. sono più o meno facilmente plasmabili dall'artista, resistono in analoga

misura alle deformazioni esercitate dall'esterno, presentano caratteristiche diverse di

inossidabilità. Si presentano infine con un contenuto non sempre esente da impurità.

Perciò si prestano molto bene a rappresentare gli aspetti della forma del nostro

personale Microcosmo. Nella produzione dei nostri simbolici metalli, puri o impuri che

siano, gli artefici sono due: l'artista, all'interno del Microcosmo, e l'influenza del

Macrocosmo tramite gli eventi. Tuttavia, i M. rappresentano sempre una forma del

Microcosmo, della quale siamo in ogni caso responsabili, sia che si operi attivamente da

artisti che passivamente da ricettori di eventi. Secondo la Tradizione massonica tutti i

M., simbolicamente rappresentativi della materia, del mondo profano e delle passioni,

debbono essere sempre lasciati al di fuori del Tempio.

Metamorfosi: Dal

greco meta, indicante mutamento e morfh,

forma, ovvero cambiamento di forma. Trasformazione di un essere in un altro. Termine molto

usato in zoologia, indicante le trasformazioni morfologiche e fisiologiche che si

verificano in molti gruppi zoologici durante lo sviluppo postembrionale, ossia dalla

nascita, intesa come fuoruscita dell'uovo, al momento della maturità sessuale. La M. è

caratteristica di tutti gli animali a sviluppo indiretto, e comporta profonde

ristrutturazioni di tutta l'organizzazione dell'organismo. Il meccanismo fisiologico della

M. è diretto da ghiandole endocrine o da porzioni del sistema nervoso, che sono in grado

di produrre secrezioni interne. Comporta la regressione di organi larvali e l'insorgenza

di nuove strutture. Nel caso degli anfibi si ha la completa scomparsa delle branchie e la

completa formazione dei polmoni e di una superficie cutanea in grado di stabilire scambi

respiratori. Y (Mitologia) Nella mitologia classica, con

M. si intende la trasformazione, temporanea o definitiva (per effetto dell'intervento di

un dio o in forza di magia, sia per punizione sia per premio), di un essere umano o divino

in un altro essere di diversa natura (animale, vegetale o minerale). Fra le M. temporanee

le più famose sono quelle di Zeus in toro, cigno, aquila, pioggia aurea, ecc. Altre

celebri M. quelle di Dafne in alloro, di Narciso e di Giacinto nei fiori omonimi, di Niobe

in pietra, di Aracne in ragno, di era in nube, di Atteone in cervo, di Progne in rondine,

di Filomena in usignolo, di Tereo in upupa, di Licarne in lupo, ecc. La maggior parte

delle M. classiche sono state raccolte da Ovidio nelle sue celebri M.

Metapsichica: Termine

derivato dal greco meta (oltre) e fuch (anima), introdotto nel 1905 da C.R. Richet per indicare lo studio dei

fenomeni psichici che superano la normale conoscenza umana: telepatia, medianità,

preveggenza o charoveggenza, percezione extrasensoriale, telecinesi, levitazione, ecc.

Attualmente tali fenomeni vengono accomunati sotto la denominazione di parapsicologia (v.).

Metempsicosi: Dottrina

religiosa filosofica che ammette il passaggio dell'anima di corpo in corpo, dal mondo

minerale a quello vegetale, poi a quello animale per finire all'umano. Si tratta di una

credenza antichissima, di cui si trovano tracce sia nel mondo indiano (induismo) sia

in Egitto, sia nel mondo Greco antico (Orfismo, Pitagora e sette pitagoriche, Empedocle).

La M. è sempre collegata a credenze di tipo morale sul destino etico individuale, e viene

spesso inserita in una visione cosmogonica e naturalistica generale (v. Reincarnazione).

Platone opera una purificazione di tale dottrina, sia in Fedro (249) che in Repubblica

(10, 614), collegandola alla teorie delle idee e dei rapporti tra corpo corruttibile e

verità eterne. In tale forma la M. si trasferisce nel pensiero gnostico, dove al

tradizionale significato morale ed -espiatorio se ne aggiunge uno conoscitivo. La M. si

trova anche al centro delle teorie teosofiche.

Metodi del G.O.I.: Il Grande Oriente d’Italia: · lavora alla Gloria

del Grande Architetto dell’Universo; · osserva gli

Antichi Doveri, usi e costumi dell’Ordine; · adotta i

rituali conformi alla Tradizione muratoria; · apre il Libro

della Sacra Legge sull’Ara del Tempio, e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso; · segue il simbolismo nell’insegnamento e l’esoterismo

nell’Arte Reale; · applica la distinzione della

Massoneria nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro; · insegna la leggenda del terzo Grado; ·

non tratta questioni di politica e di religione; · inizia

solamente uomini che siano liberi e di buoni costumi, senza distinzione di razza,

cittadinanza, censo, opinioni politiche o religiose (Gran Loggia del 19-20 Marzo 1994

– Art. 5 della Costituzione dell’Ordine).

Metodi della Gran Loggia: La Gran Loggia si riunisce una volta all'anno all'Equinozio di Primavera, lavora

nel Grado di Maestro, e può essere convocata in sessione straordinaria anche in epoca

diversa. La Gran Loggia (v.) è validamente costituita quando siano presenti la metà più

uno dei rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Per modificare la Costituzione

ed il Regolamento dell'Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti

delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti

(Art. 18 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia).

Metodi della Giunta: La Giunta del Grande Oriente d'Italia si riunisce in sedute ordinarie nei giorni

da essa stabiliti; in caso di urgenza, il Gran Maestro può convocarla in seduta

straordinaria. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno cinque Membri Effettivi;

le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto di

chi presiede (Art. 37 della Costituzione dell'Ordine).

Metodi della Loggia: La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro Venerabile, e lavora nei tre

Gradi di Apprendista, Compagno d'Arte e Maestro, in conformità dei rituali approvati

dalla Gran Loggia, e con la presenza di almeno cinque Fratelli Maestri. La Loggia

può adottare un proprio Regolamento interno, le cui norme non debbono essere in contrasto

con la Costituzione ed il Regolamento dell'Ordine. Il Regolamento dell'Ordine determina le

procedure della costituzione, della fusione, dello scioglimento, della sospensione,

dell'estinzione e della demolizione delle Logge. Regola inoltre le modalità di

svolgimento dei Lavori, e le maggioranze necessarie per l'adozione delle deliberazioni

(Art. 18 della Costituzione del Grande oriente d’Italia).

Metodismo: Movimento

evangelico di risveglio religioso iniziato nel XVIII secolo nell’ambito della chiesa

anglicana, da John e Charles Wesley, e da G. Whitefield. Il movimento era diretto al

rinnovamento della coscienza religiosa contro le tendenze razionaliste del secolo, e

proponeva quindi una religiosità imperniata su un metodo di vita devota,

sull’esperienza della fede come unico mezzo di salvezza e su una forte spinta etica e

caritativa. I metodisti ammontano attualmente a circa 52 milioni, e sono particolarmente

diffusi negli Stati Uniti.

Metoscopia: Termine

derivato dal greco, avente il significato di osservazione della fronte. Indica la

capacità di predire il futuro di una persona attraverso l’esame delle rughe della

fronte. Il Cardano, nella sua opera Ars Magna del 1545, sostiene che la fronte sia, fra

tutte le parti del volto umano, la più caratteristica, e che un abile fisionomista possa

indicare con esattezza il carattere di una persona mediante la semplice osservazione della

sua fronte (v. Divinazione).

Mezzanotte: Momento

del giorno in cui l’energia, la potenza dell’astro solare è al minimo. La

Massoneria simbolicamente individua in questa precisa ora il giusto momento per porre fine

ai suoi architettonici Lavori. La M. corrisponde alla Porta degli Dei, poiché a

tale ora ha inizio il risorgere del Sole, e nei confronti della giornata corrisponde a

quello che il solstizio d’inverno rappresenta nei confronti dell’anno: il

ritorno della Luce. Considerato che il Mezzogiorno viene definito la Porta degli Uomini,

dire che il Lavoro iniziatico ha termine a M. in punto rappresenta un chiaro richiamo alla

necessità umana del riposo, all’opportunità della riflessione, al recupero delle

energie spese nelle dodici ore precedenti per l’esecuzione di tale Lavoro, con il

cammino aspro e tortuoso lungo la via iniziatica, che si è snodato dalla Porta degli

Uomini alla Porta degli Dei. La M. corrisponde quindi alla vetta, alla cima della

montagna, mentre il Mezzogiorno si identifica con la base della stessa. La M. è il

traguardo, il punto d’arrivo cui ogni iniziato tende, pur restando ben cosciente, per

confronto con l’assoluta perfezione del G\A\D\U\, della

propria imperfezione: per cui il conseguimento di tale ambita meta resta praticamente

relegato al livello di pura chimera. Un’illusione dunque, che non deve affatto

sminuire gli sforzi, le energie prodigate dallo stesso iniziato nel suo incedere lungo il

percorso della perfettibilità (v. Mezzogiorno).

Mezzo: Modo, strumento,

procedimento od altro, di cui ci si serve per raggiungere un determinato fine. Y (Massoneria.) Spesso ci sentiamo del tutto insufficienti ad affrontare con la dovuta chiarezza i grandi problemi esistenziali che si susseguono nella vita, che si presentano alla nostra coscienza sotto forma di percezioni. Una sgradevole sensazione, veramente molto comune a chi tenta di afferrare in profondità i significati, è rappresentata dal senso di sfuggevolezza di quello che si tenta di mettere a fuoco. È come se il terreno mancasse sotto i piedi. Si percepiscono cose che svaniscono appena si sposta l'attenzione su di loro. Sovente si rinuncia al tentativo, e si considerano tali percezioni senza importanza, solo perché restano razionalmente inafferrabili. Eppure, nella maggior parte dei casi, è proprio allora che potrebbero comparire alla nostra attenzione messaggi interiori degni di essere presi in attenta considerazione. La natura ci ha dotato di mezzi e di intelligenza adatti al compito proposto. È però necessario uscire dal vicolo cieco del definibile ed entrare nella sfera dell'esoterismo. Tutto questo richiede grande rigore interiore, onde almeno evitare di prendere facili abbagli. Ci vogliono anche costanza e pazienza, senza mai perdersi d'animo, senza scoraggiarsi qualora all'inizio i risultati tardassero a venire.

Mezzogiorno: Momento

del giorno in cui l’energia, la potenza dell’astro solare è al massimo. La

Massoneria simbolicamente individua in questa precisa ora il giusto momento per dare

inizio ai suoi architettonici Lavori. Taluni, come il Bacci, affermano che questa

tradizione rende omaggio al primo istitutore dei misteri, Zoroastro (v.), che riuniva

segretamente i suoi discepoli a M., rimandandoli a mezzanotte dopo aver congiuntamente

celebrato un’agape fraterna e frugale. Il M. corrisponde alla Porta degli Uomini,

poiché a tale ora ha inizio il declino del Sole, e nei confronti della giornata

corrisponde a quello che il solstizio d’estate rappresenta nei confronti

dell’anno. Considerato che la Mezzanotte viene definita la Porta degli Dei,

dire che il Lavoro iniziatico comincia a M. in punto rappresenta un chiaro richiamo al

confronto tra tale Lavoro con il cammino aspro e tortuoso lungo la via iniziatica, che si

snoda dalla Porta degli Uomini alla Porta degli Dei. Il M. corrisponde quindi alla base

della montagna, mentre la Mezzanotte si identifica con la vetta della stessa, traguardo,

punto d’arrivo cui ogni iniziato tende, pur restando assolutamente cosciente della

propria imperfezione, specie quale risultato del dovuto confronto con l’assoluta

perfezione del G\ A\ D\ U\ : per cui il conseguimento di

tale ambita meta resta praticamente relegato al livello di pura chimera. Un’illusione

dunque, che non deve affatto sminuire gli sforzi, le energie prodigate dallo stesso

iniziato nel suo incedere lungo il percorso della perfettibilità (v. Mezzanotte).

Micerino: Dal greco Muxerinoz oppure Mencerhz, nome di Mn’-k’w-r,

Menkauré, faraone egiziano della IV dinastia (2600-2480 a.C.): regnò per 16 anni

ca., succedendo al padre Chephren (v.). le vicende del suo regno sono poco conosciute:

notizie leggendarie sono state invece tramandate sia dallo storico Erodoto (v.) che da

Diodoro Siculo (1, 63). Il faraone M. si fece costruire a Gizah (v.) una piramide (quella

minore) accanto a quelle dei predecessori Cheophe e Chephren, la cui altezza è di 66,40

m. ed alla base misura 108 m. di lato. Figlio di M. fu Sepseskaf, ultimo sovrano della IV

dinastia.

Michele Arcangelo (San):

Figura dominante, unitamente a quelle di Gabriele e Raffaele,

nella folta schiera degli esseri angelici (v. Angeli) tramandataci da tradizioni

esoteriche e religioni monoteistiche. M., identificato dalla Chiesa Cattolica in

San M. viene considerato condottiero delle schiere angeliche nella lotta contro

le forze del male, ed gli è attribuita la cacciata di Lucifero e dei suoi

seguaci dalla sfera celeste. Protettore dei credenti e contrastatore della magia

nera e dei sortilegi, nel corso dei millenni gli sono stati dedicati ovunque

splendidi santuari ed imponenti cattedrali. Raffigurato bellissimo e fulgido di

luce, l'iconografia lo presenta armato, ricoperto da corazza e brandente una

spada, quella che lo vide vincitore contro il suo maggior nemico, Satana,

raffigurato strisciante ai suoi piedi nelle sembianze di serpente o drago. Nella

Qabbalah (v.) corrisponde alla bellezza, Tipheret, e domina la costellazione del

Leone, quale signore dell'elemento Fuoco (v.) che estende la propria

protezione alla relativa triade zodiacale (Ariete, Leone e Sagittario). Angelo

di Luce vincitore della Bestia, è da sempre considerato il capo delle schiere

celesti. L'imperatore Costantino I (v.) a partire dal 313 d.C. gli tributò un

culto intenso, fino a dedicargli il Micheleion,

un imponente santuario fatto costruire in Costantinopoli. Carlomagno (v.) gli

dedicò il Sacro Romano Impero, imitato poi dai sovrani francesi che, fino a

Luigi XIII, gli dedicarono il loro regno. Singolare e misteriosa la linea retta

con la quale sono collegabili tra loro i principali luoghi di culto dedicati a

M., tutti eretti sui resti di antichi templi pagani, in luoghi dove in qualche

modo si è manifestata la sua presenza. Tale linea, tracciata partendo dal Monte

Carmelo (Palestina) per finire sul Monte di San M. (Inghilterra sud orientale),

passa su Delos, Delphi, Monte Sant'Angelo (Gargano), Sacra di San M. (Valsusa)

e Mont Saint Michel (Francia nord orientale, imponendosi all'attenzione degli

studiosi di esoterismo. La sua interpretazione quale richiamo alla rettitudine

ed al rispetto assoluto delle Leggi di Dio, appare forse eccessivamente

superficiale e semplicistica, ma non è certo da escludersi. Essendo saggia

l'esclusione della casualità, essa mantiene ancora avvolto nel mistero il suo

reale significato (Gli Angeli fra noi,

di G. Dembech, Ediz. L'Ariete, 1993).

Microcosmo: Le

filosofie ermetiche identificano nell'essere umano il Microcosmo, in contrapposizione al

Macrocosmo con cui la Tradizione fa riferimento all'Universo, od addirittura alla

indefinita figura del Creatore, ovvero Dio. Secondo san Bonaventura (Itinerarium mentis

in Deum) l'uomo , o microcosmo, ha cinque sensi, che sono come cinque porte attraverso

le quali entra nella sua anima la cognizione di tutte le cose che sono nel mondo

sensibile. San Gregorio Magno (540-604) sosteneva che l'uomo, in un certo modo, è tutte

le cose, ovvero è un universo completo in miniatura. Egli racchiude in sé i diversi

ordini della natura. L'ordine minerale inanimato, l'ordine animato vegetale ed animale,

l'ordine spirituale comune agli uomini, agli angeli ed a Dio. Infine san Pier Damiani

riassume la tradizione in una formula che riconduce tutto all'essenziale: "L'uomo

è definito con un termine greco, microcosmo, ovvero mondo in piccolo, perché per la sua

essenza materiale egli è composto dagli stessi quattro elementi dell'universo. La stessa

pulsazione anima il grande corpo del mondo ed ognuno degli esseri che lo compongono.

Quest'onda portatrice del mistero della vita non ha come unico effetto quello di ritmare

nell'istante le gerarchie create. Spinge infatti davanti a sé, sull'infinita rotaia dei

tempi, l'incessante genesi degli esseri in divenire. Agli occhi di quest'uomo la medusa è

l'immagine infallibile di ciò che le cose sono state prima di essere come sono;

l'embrione che già preparava l'adulto, il mitico antenato che ha creato le tribù, e la

cui nascita ha segnato la prima organizzazione del Caos". Y

(Massoneria) Tentare l'identificazione di un essere perfetto, onnipotente ed onnisciente come la divinità viene da sempre riconosciuta impresa proibitiva per il piccolo elemento uomo. Non aiutano né la sua intelligenza né il suo impegno. L'unico approccio possibile viene dal principio esposto nella Tavola di smeraldo, attribuita ad Ermete Trismegisto (v.). È in quell'antico ed emblematico documento che viene indicata l'identità assoluta tra quanto sta in basso con quanto sta in alto, tra il piccolo ed il grande. In altri termini, insegna (ma è anche un monito) che per comprendere la natura del Grande Architetto dell'Universo occorre conoscere a fondo quella dell'essere umano. Eliminate scrupolosamente tutte le immense imperfezioni di quest'ultimo, ecco automaticamente definito Dio, e con Lui lo stesso Universo.

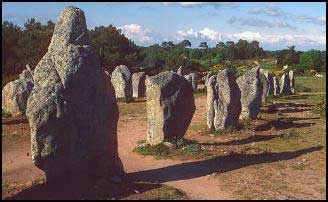

Menhir: Il

M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è

costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a

tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,

(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta

Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o

ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge

(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono

antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati

a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a

caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a

progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi

metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen

(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere

servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e

dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire

un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e

rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta

ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e

dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli

egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran

M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400

tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella

campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per

centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di

megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più

affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano

verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere

mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei

dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a

spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.

Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno

straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa

dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti

M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A

lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato

per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad

epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il

solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al

solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o

distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi

di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e

religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,

ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni

megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.

Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano

seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un

sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato

decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo

un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel

tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.

Menhir: Il

M. è una grossa pietra oblunga, piantata verticalmente sul terreno, mentre il dolmen è

costituito da tre pietre lunghe, due in verticale che reggono la terza, che è adattata a

tetto. Questi macigni vengono chiamati anche Megaliti (v.), dal greco megas,

(grande) e lithoz, (pietra). Li ritroviamo in tutta

Europa come semplici sassi isolati, oppure filari che rispondono ad una certa logica, o

ancora costruzioni complesse; di queste la più famosa è sicuramente quella di Stonehenge

(v.), in Gran Bretagna. I megaliti, collocati in genere dalle popolazioni locali, sono

antichissimi e la loro collocazione richiedeva una tecnica progredita. Noi siamo abituati

a considerare i nostri antenati europei come selvaggi che si limitavano ad andare a

caccia, vestirsi di pelli e mangiare carni crude ma in realtà erano capaci di pensare a

progetti ingegnosi e realizzarli. Infatti per mettere in verticale una pietra alta diversi

metri bisogna usare un sistema di cunei ed impalcature. Per fare poi un Dolmen

(v.), è necessario che l'impalcatura circondi tutto l'impianto. Per simili opere

servivano centinaia di uomini organizzati, e in questo senso è logico pensare a capi e

dipendenti, forse sacerdoti e fedeli, o forse scienziati in grado di farsi fornire

un'adeguata mano d'opera. Spesso i megaliti venivano trasportati da lontano, con zattere e

rulli, impresa questa non da poco considerando che in quelle epoche non era stata scoperta

ancora la ruota. Gli anni in cui cominciano a diffondersi i M. sono quelli del neolitico e

dell'età del bronzo. In Bretagna emergono pietroni innalzati duemila anni prima che gli

egiziani pensassero alle loro piramidi. In un sito chiamato Locmariaquer c'è poi il Gran

M., spezzato da un fulmine in quattro tronconi: in origine infatti pesava quasi 400

tonnellate, e per metterlo in piedi saranno occorsi certamente migliaia di uomini. Nella

campagna di Carnac sud bretone, migliaia di sassi furono allineati in file parallele per

centinaia e centinaia di metri mentre ad Avebury in Inghilterra sorgeva un cerchio di

megaliti, un centinaio almeno, simili a quelli di Stonehenge. Ma gli impianti più

affascinanti, oltre a quelli Britannici, sorgono a Malta: pilastri ciclopici che svettano

verso il cielo, mura e travi di marmo orizzontali che formano porte. E ancora camere

mortuarie in Irlanda, con i primi tentativi di formare una cupola o i megaliti sotterranei

dell'isola di Gavrinis, in Francia, dove ogni pietra è incisa con misteriosi motivi a

spirale o a zigzag od ancora i M. scolpiti della Corsica, che sono vere e proprie statue.

Opere queste affascinanti, che rivelano non solo conoscenze di ingegneria ma uno

straordinario senso artistico. Misteriosi i disegni, misteriosi gli scopi. A che cosa

dunque servivano queste costruzioni? Spesso erano monumenti funerari; alla base di molti

M. sono infatti stati trovati corpi di antichissimi defunti, anche famiglie intere. A

lungo si è creduto così che avessero una funzione religiosa, qualcuno ha anche parlato

per esempio dei Drudi e dei loro sacrifici umani. Ma in genere i megaliti risalgono ad

epoche molto anteriori. A Stonehenge le pietre sono disposte in modo da segnalare il

solstizio d'estate e la posizione più settentrionale della luna ogni 18 anni, al

solstizio d'inverno. Tenendo conto che in altre località molti M. sono stati spostati o

distrutti dalla mano dell'uomo, ci sono indizi che fanno pensare a calcoli sulle eclissi

di sole e di luna. Come spesso accadeva nei tempi remoti, è probabile che scienza e

religione andassero di pari passo. I sacerdoti erano infatti anche astronomi e astrologi,

ascoltati dai capitribù che fornivano gli uomini necessari per le grandi costruzioni

megalitiche. Misteriosamente però ad un certo punto, di colpo questa tecnica si estinse.

Anche di ciò non si conoscono le ragioni, ma forse gli impianti fissi non potevano

seguire gli spostamenti dell'arco celeste. Possiamo così immaginare ad esempio che un

sacerdote prevedesse un eclisse, e che questa non si sia verificata. Il popolo infuriato

decide così di distruggere l'osservatorio, non credendoci più. Questa è però solo

un'ipotesi come tante, ma d'altra parte per questi macigni sepolti nella terra e nel

tempo, tutto è limitato a pura ipotesi.

Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed

abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una

terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che

sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato

nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne

posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato

membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.

Il metodo terapeutico adottato da M. suscitò notevole scalpore, incontrando la netta opposizione dell’ambiente scientifico e religioso di Vienna, per cui fu costretto a trasferirsi a Parigi (1778), dove ottenne fama e successo. Il metodo di M., noto come mesmerismo (v.), indubbiamente soggetto a suggestioni ed

abusi, nelle sue linee fondamentali è decisamente credibile, in quanto si tratta di una

terapia ancorata all’eterico, ovvero al campo delle linee di forza plasmatrice che

sostiene l’organismo ed il suo funzionamento. Esso è tradizionalmente inquadrato

nella medicina romantica di fine settecento, e rappresenta un'anticipazione delle moderne

posizioni dell'ipnotismo. M. aderì alla Massoneria, essendo accertato che sia stato

membro della Loggia esoterica dei Philadelphi di Narbonne.